Es cierto, al final va a parecer que nos estemos batiendo en duelo de forma individual, esperemos que el resto de los foreros se animen y podamos emular los duelos de la Barletta.

Bueno, retrocediendo a los clásicos, no es del todo cierto lo que alude respecto a la oxidación del hierro, si lo sería si se efectuara de manera incontrolada, pero a fin de cuentas la creación del acero viene dada por insuflar oxigeno en la fundición, los antiguos hispanos ignoraban dicho procedimiento, sin embargo lograban que sus espadas no fuesen simplemente de hierro, al someter el hierro a periodos de oxidación se lograba crear un núcleo ferroso ligeramente acerado con cierto contenido de carbono, que era con el que posteriormente trabajaban logrando unas hojas mas flexibles y resistentes que las de sus contemporáneos, ademas, numerosas de esas hojas contaban con algo que es muy popular hoy en día pero que antaño era extrañisimo, contaban con vaciados en sus hojas, permitiendoles ser mas ligeras con la misma resistencia, no digamos si se las compara con las espadas romanas del mismo periodo, las cuales al igual que los pugios, contaban con una nervadura central de refuerzo, lo que hacía que tuviesen menor poder de penetración y peor poder de corte.

Un pequeño apunte, los galos no eran únicamente los antepasados de los franceses(Galia Transalpina),tambien existía la Galia Cisalpina que era la zona norte de la península italica. Por otra parte, Polibio a parte de poseer conocimientos sobre los galos cisalpinos, estuvo presente en las guerras celtiberas hispanas, con lo que algunos conocimientos si debía poseer.

No solo es eso, los romanos jamas alaban los comportamientos, tacticas y el armamento de sus enemigos, curiosamente si se menciona al armamento hispano numerosas veces, bueno tanto es así que lo copiaron (gladius hispaniensis y el soliferrun, del que extrajeron al pilum), tacticamente basta con recordar la batalla de Cannas, e incluso llegaron a modificar sus protecciones defensivas para protegerse de ese armamento. Este hecho no es baladí, no volvieron a modificar dicho armamento hasta que se enfrentaron a los falxs dacios.

“Los celtíberos difieren mucho de los otros en la preparación de las espadas (machaira). Tienen una punta eficaz y doble filo cortante. Por lo cual los romanos, abandonando las espadas de sus padres, desde las guerras de Aníbal cambiaron sus espadas por las de los iberos. Y también adoptaron la fabricación, pero la bondad del hierro y el esmero de los demás detalles apenas han podido imitarlo” (Quesada, 1997, p. 43)

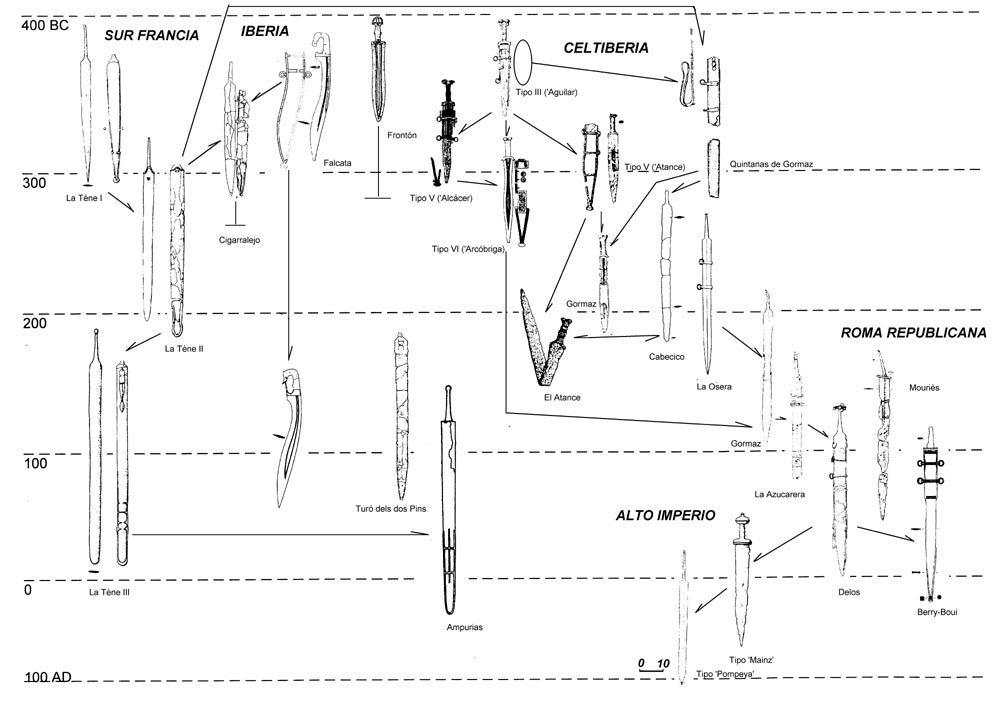

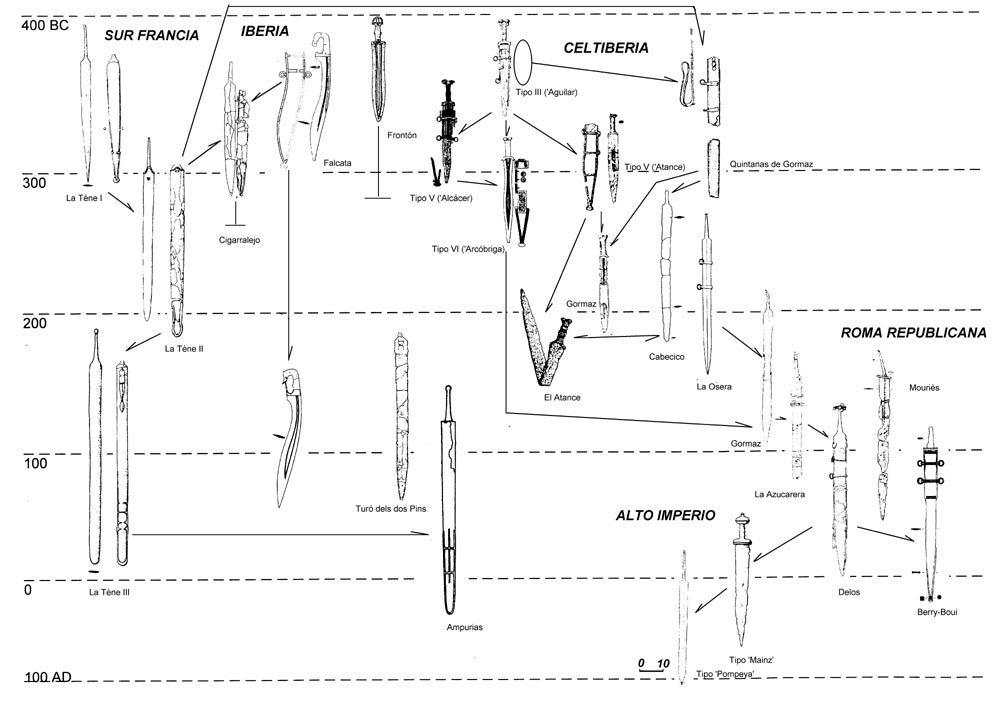

Durante los últimos años Quesada ha profundizado bastante en el problema, hasta el punto de localizar un modelo hispano que bien pudiera ser el copiado por los romanos. Descartando la falcata ibérica, puesto que tenemos constancia de la hoja recta de la espada romana; la espada de frontón, puesto que llevaba mucho tiempo en desuso, así como por las diferencias en su hoja y empuñadura; la espada de antenas por no tener similitudes con las espadas republicanas encontradas, salvo el sistema de suspensión y, finalmente, la espada de La Tène I, por circunstancias cronológicas y culturales; Quesada ha propuesto, partiendo de los últimos hallazgos arqueológicos identificados como espadas romanas republicanas, una identificación distina: el prototipo del gladius hispaniensis romanos sería en su opinión una espada celtibérica desarrollada a partir de los modelos de La Tène I desde finales del s. IV a. C. Es precisamente en Iberia donde el modelo La Tène I sustituiria la vaina celta metálica, por una de cuero o madera con armazón metálico y suspensión mediante anillas y tahalí. El gladius, de hecho, se portaría al lado derecho, colgada del hombro contrario, de tal manera que la tira de cuero cruzara el pecho. Esto, según permitiría mantener libres el brazo y el lado cubiertos por el scutum, siendo más fácil desenvainar sin golpear el escudo ni tener que apartar éste.

Respecto a las preferencias de Cervantes, creo que se debe a una cita sobre el armamento del Quijote, me parece que dice algo así como que porta una espada y no las de perrillo cortadoras. Bien esto es curioso, porque no indica un modelo en concreto, tal vez un fabricante, si tenemos en cuenta a que el resto del equipamiento del caballero es un tanto menguado, ¿como habría que definir dichas espadas de perrillo?, supuestamente como el summun de la calidad en contra de lo que portaba el hidalgo de triste figura, pues bien, es cierto que las espadas de Passau portaban el sello de un lobo rampante (supuesto perrillo), pero ocurre que según el recuento de espaderos toledanos, solo había dos que sellasen sus hojas con el emblema de un animal. Uno lo hacía con la imagen de un ave (etiquetado con el numero 99, se desconoce el nombre del fabricante), otro el etiquetado en el numero 59 quien respondía al nombre de Julían del Rey y de quien se afirma que ademas de en Toledo, forjó en Zaragoza y para otras marcas, lo hacía con el marca de un perro o un lobo.

Para enrevesarlo un poco mas, el coste maximo de una hoja forjada en Toledo según la real normativa de 1680 era de 30 reales, una hoja forjada en Passen o Solingen costaba 18 reales, una francesa 11 y una italiana 10, un soldado de a pie evidentemente no se podría gastar los 30 reales, pero ¿que espada tampoco portaba el ilustre hidalgo manchego?

.

¿Por que ese coste?, pues viene dado en razón a los test de calidad a los que se sometía a las primeras:

Básicamente, la forja comenzaba colocando dos tejas o láminas de acero rodeando un núcleo de hierro y martilleando desde el centro hacia los bordes, labor denominada dar la puntada. Pero, al parecer, bastaba un martilleado defectuoso tanto en la fuerza empleada como en la insistencia sobre un determinado punto para arruinar el trabajo apenas comenzado. Pero lo verdaderamente complejo era el tratamiento dado a continuación, a base de templados en función de la tonalidad de la pieza al rojo, tiempos de inmersión, revenido y enfriamiento, tratamientos estos que cada espadero guardaba en el mayor de los secretos y transmitiéndolo de forma oral de padres a hijos. Una vez concluida la hoja, se la sometía a las siguiente pruebas:

Para comprobar la resistencia a la flexión se llevaba a cabo la prueba de la muletilla, en la que la hoja debía curvarse adaptándose a la curva de una muletilla de cuero, de forma que quedaran dos ramales paralelos. Para que nos entendamos, había que doblar la hoja hasta formar una U tirando de dicha muletilla. Para comprobar la torsión, se clavaba la punta en una plancha de plomo y se giraba 180º sobre sí misma. Finalmente, se realizaba la prueba de la S, en la que media hoja debía describir un semicírculo y la otra mitad otro, pero en sentido contrario hasta conseguir darle forma de S. Si pasaba estas tres pruebas, que ni remotamente eran capaces de pasar así como así las hojas fabricadas en otros países, se golpeaba de filo sobre un yelmo, no pudiendo mostrar una vez concluidas las pruebas síntomas de fatiga, grietas o melladuras.

Como hoy es el dia que es, tampoco me puedo alargar mucho, de lo contrario mas que estocazo me va a caer un estacazo, en cuanto me sea posible lo alargo un poco mas, tan solo un apunte, en mi anterior post, no hacía referencia a las espadas normandas (vikingas) como coetaneas de las roperas, sería absurdo, ya que desaparecieron 4 o 5 siglos antes,si no como ejemplo de los tipos de hoja caracteristicos del norte de Europa, donde siempre se ha solido primar mas el ataque de filo que el de punta.